未来产业系列研究 | 上海具身智能产业发展思考——产业发展篇

------------前言------------

在高质量发展背景下,以未来产业为代表的新质生产力成为中国区域产业发展的重要抓手。国家层面,《2025年政府工作报告》提出因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系,并且提出生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。地方层面,北京、上海、深圳等市级政府迅速响应,出台一系列政策助力地方未来产业发展。

为服务上海未来产业发展,城市测量师行产业研究发展中心启动未来产业系列研究,以脑机接口、量子科技、具身智能、低空经济和空天信息等为案例,立足上海,展望未来,从规划、空间、制度和双碳等视角,形成产业发展观察和思考,欢迎大家持续关注和交流。

本文为产业发展研究中心未来产业系列研究的第一期,重点聚焦具身智能产业。2025年,中国具身智能产业迎来一系列重大政策利好。3月十四届人大三次会议,《2025年政府工作报告》中首次提及“具身智能”,标志着具身智能正式上升为国家战略,成为推动新质生产力发展和产业升级的核心方向之一。8月,《上海市具身智能产业发展实施方案》正式发布,明确提出到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元的发展目标。

01 什么是具身智能?

具身智能(Embodied AI)是指有实体化载体的智能体,能够在与现实世界的交互中进行感知、交互和自主学习优化。而我们日常生活中更为熟悉的ChatGPT和DeepSeek等AI大模型,主要依靠算法和软件进行运作,不需要搭载具体的物理载体,被定义为“离身智能(Disembodied AI)”。

与传统机器人相比,具身智能不再依赖预设程序执行单一且重复的工作任务,而是结合计算机视觉、自然语言处理、运动控制等多领域技术,使机器人能够理解复杂指令、自主规划行动并在真实环境中完成操作。

具身智能一般具备三个基本要素——物理实体、交互系统、智能模型:

(1)物理实体——具身智能的身体:人形或非人形的物理载体,具备环境感知、运动和操作执行等能力,例如无人机、智能汽车、四足机器人、人形机器人等;

(2)交互系统——具身智能的感官:依靠摄像头和传感器等装备以“第一人称视角”对现实世界进行感知和识别;

02 2025年:具身智能量产元年

2025年,中国具身智能突然“出圈”的原因在于“技术-制造-政策”三大变量的叠加突破:

※技术层面:国产大模型在智能感知、自主决策和拟人化交互等方面有了巨大的进步,为具身智能的发展提供了强大的技术支撑;

※生产层面:传感器、减速器、机器人关节模组等核心零部件国内制造工艺日趋成熟,部分零部件制造技术路线开始收敛,综合提升了供应链的国产化能力,显著降低具身智能产品的制造成本;

2025年春晚宇树机器人亮相引爆全网

03 立足上海,我们有哪些观察?

观察1

应用场景优先,助力创新落地转化

应用场景是具身智能发展的关键变量。围绕生产和生活各类应用场景,针对性地进行数据收集、算力布置、模型训练和应用落地是具身智能产业实现规模化、商业化发展的关键。作为超大规模城市,上海具备丰富多样的应用场景资源,因此如何进行选取和布局成为关键。《上海市具身智能产业发展实施方案》指出“立足上海市行业优势,以物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务等领域为牵引,开展场景征集与任务揭榜,探索具身智能应用新业态,对产业创新融合示范应用项目,按照核定项目总投资,给予最高20%且不超过1000万元支持”,并进一步对物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务等5大重点应用场景进行细粒度划分,例如工业制造场景指出“支持汽车、钢铁、船舶等行业优质企业结合实际生产需求进行集成创新”。在此基础上,上海经信委也印发了《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》,进一步细化具身智能在制造业领域的落地应用方向。

观察2

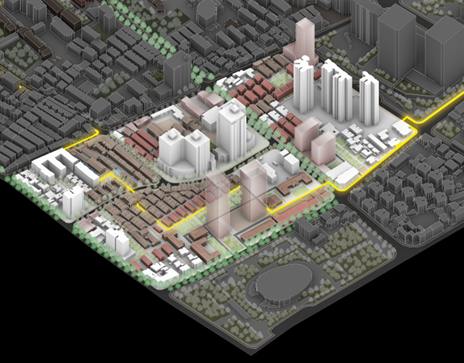

融入区域战略,整合跨区域供应链

在供应链层面,具身智能产业共涉及AI算法、云计算、传感器、能源电池、芯片、信息系统和控制器等10个行业门类。常规人形机器人需要各类零部件超过1000种,类型不仅包括标准化零部件,还涉及高精度传感器等。单一区域要实现供应链100%本地供给既不经济也不现实,但供应链地理纵深过长又会带来成本增加和响应速度降低,因此需要融入区域发展战略,整合跨区域供应链。作为长三角一体化发展的桥头堡,上海具身智能产业发展明确指出要“加强与长三角区域产业协同,推动企业跨界合作,提升产业链上下游资源整合能力”。

观察3

构建制度体系,培育本地产业生态

04 浪潮之下,我们有哪些思考?

思考1

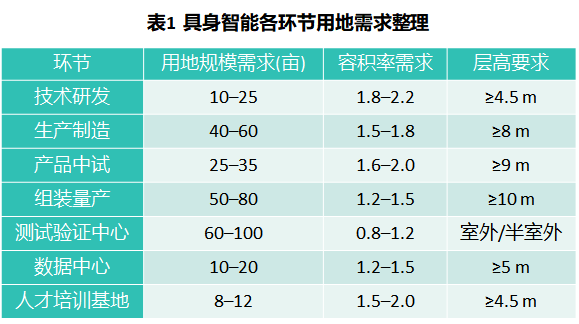

以用地供给适配促具身智能高质发展

思考3

以绿色低碳助力具身智能实现可持续发展

从绝对规模看,具身智能并不属于高耗能、高碳排放行业,但是在2030年碳达峰的宏观发展背景下,具身智能产业产值的快速增长,必然面临较大的碳减排压力。从产业链的角度分析,具身智能的碳排放主要集中在上游的硬件生产环节(制造端碳排放强度显著高于传统电子设备制造业)和数据传输环节(大规模低质量、高冗余数据的传输和存储)。为提升本地甚至长三角区域具身智能产业的低碳发展水平,上海可以主导建立绿色供应链追溯体系,引导长三角范围内企业披露具身智能零部件的碳足迹。同时对具身智能传感设备采集数据实施“碳标签”,强制压缩无效数据传输。