未来产业系列研究 | 上海低空经济发展思考——产业发展篇

前 言

当无人机载着生鲜与药品,静默地穿越深圳的晚高峰,平均30分钟完成“空投式”直达;当“空中出租车”在上海金山完成关键试飞,将城市半径压缩至一刻钟;当无人驾驶飞行汽车在广州CBD上空完成商业化演示飞行,在城市尽头画下优雅弧线……这些频频出现的新闻头条似乎在提醒我们:低空经济,这个曾经听起来遥远而科幻的词汇,正以惊人的速度照进现实,重塑城市运行与人类生活的形态。

那么,低空经济究竟意味着什么?它仅仅是一次“立体交通”的技术试验,还是城市文明抵达空间极限后的“生存突围”?它只是引导资本追逐的又一个风口,还是一项关乎国家战略、科技主权与治理范式重塑的宏大命题?

本文为产业发展研究中心“未来产业”系列研究的第二篇章,我们将深入低空经济的核心,剖析其内涵与价值,并就其未来发展提出若干思考。

01

什么是低空经济

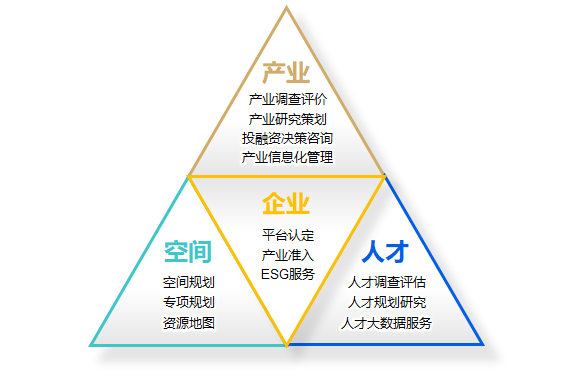

低空经济,是指在低空空域(通常指距正下方地平面垂直距离1000米以内,根据不同地区和需要可延伸至3000米)开展的经济活动总和,其核心在于利用低空空域资源,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

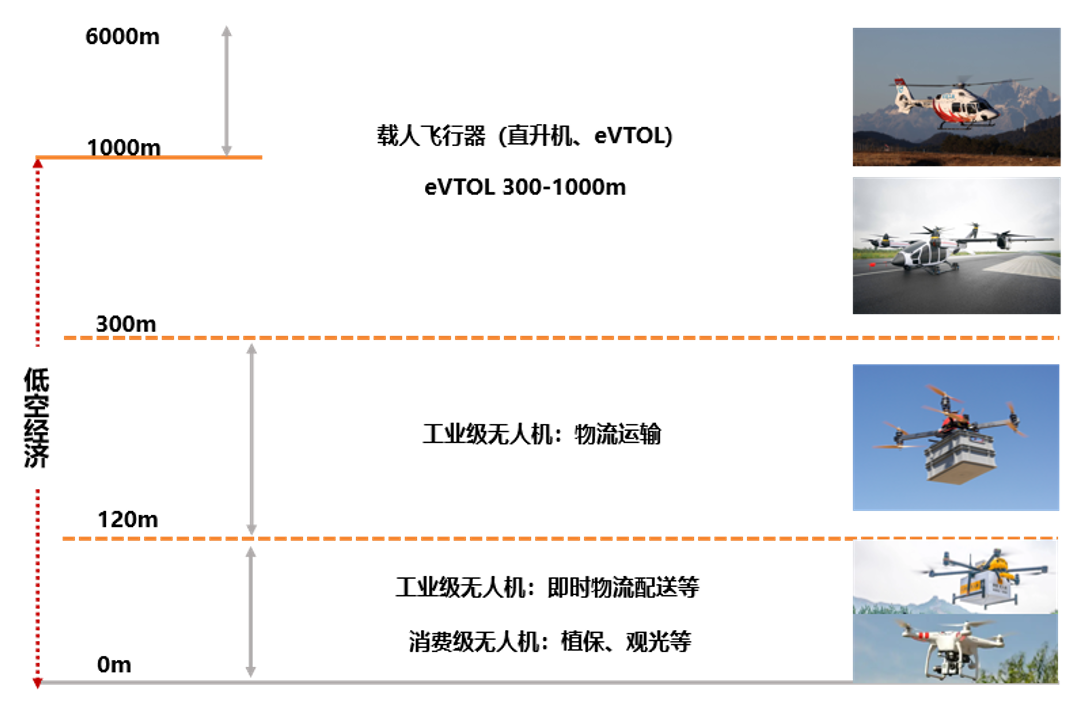

从产业构成来看,低空经济可理解为“新基建”+“新工具”+“新场景”的有机融合,三者协同并进,共同构建起这一新兴经济形态的核心框架。

“新基建”:意为低空软硬件基础设施,不仅包括物理层面的地面起降场、能源补给站、通信导航设施等,更涵盖了一整套数字化的“空中交通管理系统”——由高精度感知通信设施、空域规划与飞行管理平台、全周期监管与服务系统共同构成,是确保低空飞行安全高效的“关键支撑”。

“新工具”:指的是各类飞行器,从我们熟悉的工业级无人机(用于物流、巡检、测绘、植保等),到正在风口上的eVTOL(电动垂直起降飞行器,用于载人交通、空中游览等),再到经现代化改造的传统直升机,这些飞行器作为实体运力,都是低空经济价值流动的“核心载体”。

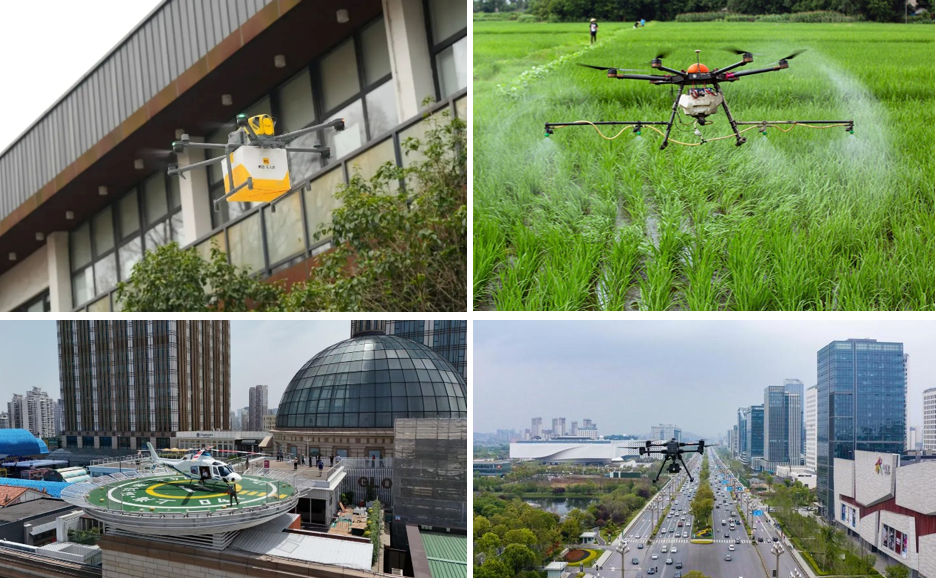

“新场景”: 低空经济可应用于多元场景,通过“低空+”方式,将空中运力、智能控制与传统行业需求紧密结合,广泛赋能物流、旅游、巡检、救援等行业,是低空经济生命力的最终体现,是驱动整个产业生态繁荣创新的“需求引擎”。

图 1主要的低空飞行器

图 2低空经济产业生态全景

02

低空经济的核心价值

低空经济并非一个孤立的产业门类,而是横跨产业、城市、民生、治理等多领域的“复合型经济形态”,是一套面向未来的“城市级综合系统”。它的意义,不止于在飞行器制造上攻克“卡脖子”技术,更在于其创造的丰富的应用场景与广阔的经济价值。因此,低空经济的核心价值,在于将低空空域从传统意义上的“安全管制资源”,跃升为驱动发展的“新型生产要素”,从而开启城市空间的拓展、效率的重构、产业的升级以及治理的革新。

低空经济的崛起,意味着城市空间的发展叙事将突破“地面交通+地下空间”的二维局限,转而向着天空这片广阔的“第三维度”从容落笔。尤其对于上海这样资源高度集约的超大城市而言,低空经济相当于“无中生有”地开辟出一片全新的生产与生活空间,将城市发展的边界从地平线抬升至天际线,为未来的无限可能储备了珍贵的留白。

效率重塑价值:时空资源的高效再分配

当低空空域被激活为可利用的资源,随之而来的便是一场效率革命。通过搭载物流配送、交通通勤、应急救援等需求场景,低空经济编织了一张立体化、全天候的城市空中服务网络,将破解传统交通“最后一公里”的痛点问题,提升人员与物资的运作效率,重塑整个城市的时空成本观念。

产业升级价值:激活万亿级“产业星系”

低空经济深度融合航空制造、智能通讯、数字技术、前沿材料等领域,涵盖低空基础设施、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大产业板块,呈现出产业链长、辐射面广、带动性强的特征。正是这种“一业兴百业旺”的磁场效应,使低空经济成为带动整条产业链发展的战略“抓手”、催生区域产业集群形成的创新“轴心”。

治理升级价值:为智慧城市打开“天空之眼”

从某种意义上看,低空经济是“智慧城市”理念在空中的有机延伸。无论是空中监控灾害风险的宏观态势,还是无人机巡查市政设施的细枝末节,低空系统所带来的“分钟级响应”和“无死角覆盖”,如同为城市打开一双敏锐的“天空之眼”,让城市的治理体系具备更强的精度和韧性。

图3 低空经济主要产业板块

图 4 低空配送、低空植保、低空文旅、低空治理场景

03

低空经济发展布局

放眼全球:低空经济已进入加速发展期,根据摩根士丹利预测,到2040年全球城市空中交通市场规模将达到1.5万亿美元。美国、欧洲等发达地区的低空经济已较为成熟,美国拥有超21万架通用航空器和近5000个通用机场,FAA(联邦航空管理局)已批准多个城市开展无人机送货试点;欧盟推出“城市空中交通倡议”(UAM Initiative),计划2025年前在多个城市建立“空中走廊”。

聚焦国内:中国的低空经济尽管起步较晚,但呈现出“厚积薄发,加速追赶”的态势,依托完备的制造业体系与领先的通信技术,在无人机研发、核心零部件制造及整机装配等领域已具备显著的产业链优势。据相关机构统计,2023年我国低空经济产业规模已达5059.5亿元,同比增长33.8%,预计2021~2026 年复合增长率将达到30%。更值得关注的是,低空经济已明确上升为国家战略,顶层设计脉络清晰而坚定——

Ø 2021年,低空经济写入《国家综合立体交通网规划纲要》。

Ø 2023年,中央经济工作会议将低空经济确立为战略性新兴产业,《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)》及配套的《国家空域基础分类标准方法》发布。

Ø 2024年,低空经济写入政府工作报告,二十届三中全会提出“深化综合交通运输体系改革,发展通用航空和低空经济”,国家发改委低空经济发展司成立。

Ø 2025年,中国民航局成立“通用航空和低空经济工作领导小组”,标志着产业发展、宏观调控与行业监管的“三位一体”高效协同机制正式形成。

立足上海:上海是全国最早布局低空经济的地区之一,低空经济的发展也一直走在全国前列。据《上海低空经济发展白皮书2024》介绍,上海共有超300家获得民航华东局批准的无人机通航企业,集聚了全国50%的eVTOL创新企业及70%的民用航空体系专业人才,上海在集成电路、人工智能、三电系统卫星导航、信息通信等领域的深厚积累,构成了上海发展低空经济的独特优势。强大的产业基础催生了系统化的政策雄心,上海近年来的政策布局呈现出从“点状探索”到“系统集成”的演进——

Ø 2021年,《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》提出,加快培育航空设备产业链核心环节配套体系,大力发展物流型智能飞机、低空无人机等通用飞机以及相关系统和设备。

Ø 2022年,《上海市加快打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》将“空天利用”列为未来产业之一,提出加快研制载人电动垂直起降飞行器,探索空中交通新模式,在浦东、杨浦、闵行、金山等区域打造未来空间产业集群。

Ø 2024年,发布纲领性文件《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》,提出到2027年,打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地,发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》,完善低空经济相关部署。

04

尽管低空经济展现出广阔的发展前景,但在当前阶段,对于以上海为代表的创新前沿地区,在建设“天空之城”的过程中,仍面临诸多亟待突破的瓶颈与挑战。

空域之困:如何突破“天花板”?

上海作为空域资源高度紧张的超大城市,浦东、虹桥两大国际机场航班密集,加之军用空域、航道及敏感设施限制,真正可供经济活动使用的低空空域资源不足50%。更核心的挑战在于,军民空域管理机制差异显著,空域的分类、划设与动态释放机制尚不健全,在“安全至上”与“效率优先”的博弈中,低空经济还面临需要突破的边界。

技术之困:如何安上“中国心”?

目前国内低空经济关键技术仍存在短板,飞行器在续航能力、载荷效率、智能避障等核心性能上仍有待提升,高能量密度电池、航空发动机、先进飞控系统、核心传感器等关键零部件和基础材料还依赖进口。同时,产业链上下游协同仍显薄弱,研发、制造、运营、服务各环节尚未形成高效耦合机制,众多应用场景仍处于试点阶段,还未形成规模化的商业闭环与高效的产业协同效应。

监管之困:如何打造“定规尺”?

现阶段的低空监管体系仍难以匹配其高速迭代、多业融合的发展现实。在空域划设标准、飞行准入规则、安全责任认定等方面仍存在制度模糊,面向高密度、高频次、多高度层融合飞行的智慧监管体系还有待建立,低空飞行衍生的隐私保护、数据安全、噪音干扰等社会治理问题,也对现行法律法规提出新挑战。

基建之困:如何铺就“支撑网”?

低空经济的发展需要完善的基础设施作为支撑,根据通用机场信息管理系统(GAAS)统计,目前上海拥有通用机场11个,以每万平方公里17.35个的密度位居全国城市前列。然而,从实际运行需求来看,全市起降点的布局还未实现全域高效覆盖,能源补给、通信导航、气象服务等配套网络尚处于建设初期,还未形成系统化、网络化的“低空路网”支撑能力。

05

对上海发展低空经济的思考

立足当前低空经济发展基础与未来战略机遇,为推动上海低空经济的高质量发展,形成全链协同、开放创新的产业图景,有以下几点思考:

立足“点面协同”,以产业生态激发全链活力

依托上海航空制造与eVTOL企业集聚优势,以及科创、人才、资本等多要素资源,可重点聚焦eVTOL、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业发展,聚力推动eVTOL研发制造与总装、工业级无人机量产交付以及新能源通航飞机适航取证等关键目标的实现。场景方面,综合考虑需求频率、技术成熟度及边际成本,可考虑重点支持无人机在物流配送(末端、跨江、海岛)、应急救援、智慧巡检(农业、电力、安防)、城市治理等成熟场景的规模化应用,未来进一步依托上海超大城市消费市场及长三角一体化区域协同,积极培育发展载人交通(如跨新城、长三角城际、机场接驳)、低空文旅等前沿场景,逐步延展形成“研发设计-总装制造-适航检测-商业应用”的完整产业体系。

强化“总分联动”,以统筹机制促进协调发展

全市层面上,需坚持“全市一盘棋”理念,建立市级低空经济产业发展协调机制,统筹解决空域管理、产业布局、安全监管等关键议题,强化五年发展规划、国土空间规划的顶层引领,统一谋划产业、用地、交通、基建发展布局,实现政策机制、资源要素、设施配套、技术人才等的统筹配置与高效衔接。各区层面上,可强化凸显各具特色的发展定位,例如金山可借助先进制造优势与滨海空间资源,强化无人机制造、测试、试飞等产业链核心环节,同步拓展海岛物流、城际通航、海滨运动体验等业态;虹桥国际开放枢纽可借力龙头物流企业集聚优势,打造低空经济总部运营、研发创新与专业服务中心,重点培育低空服务业;浦江两岸地区(如徐汇龙华、闵行浦江)可结合滨江生态与文旅资源,着重打造商务通勤、城市观光、末端配送、医疗急救等都市场景,绘就上海大都市水天交融的亮丽风景线。

夯实“起降合力”,以“技术×人才”驱动低空启航

技术与人才是“低空起飞”的核心动力,为推动上海更好发展低空经济,首先还是要聚焦核心技术攻关与产业人才培养,需集中突破如高能量密度电池、智能飞控算法、先进复合材料等“卡脖子”技术,加速提升企业自主创新能力,依托上海交大、同济大学、中科院等高校院所,重点培养低空飞行员/操作员、研发工程师(空气动力学、复合材料、算法等)、低空管制员等专业人才,建设高水平的人才队伍。与此同时,基建配套又是保障“飞行落地”的支撑要件,需秉承“基建先行”理念,在做好与上位规划相衔接、不突破规划边界的前提下,提前协调布局支撑低空飞行的基建配套设施用地,着力提升起降设施密度、加强空域系统管理、夯实数字化底座,推动设施网、航路网、空联网、服务网“四网融合”,加快构建系统化、网络化的低空软硬件基础设施体系。

从“开”的角度,低空经济作为全球竞争的新赛道,需深化国际交流与开放合作,上海可依托浦东综改试验区、自贸区、虹桥国际开放枢纽、长三角一体化示范区等平台,搭建低空经济国际展示、贸易与合作窗口,支持企业参与全球竞争与合作,提升技术、标准与产品的国际影响力与话语权。而另一方面,从“合”的角度,低空经济因涉及到数据安全、个人隐私、社会伦理等敏感问题,其发展还是要坚持“合法合规、以人为本”的原则,还需要进一步统筹完善贯穿产业发展全生命周期的法规、标准、政策的制定,加强全过程监督管控,强调安全底线与风险防范,更好推动低空资源利用服务于经济社会发展。

图 5 华东无人机基地、黄兴公园无人机配送、黄浦江低空观光航线、2025国际低空经济博览会

结语

当我们谈论低空经济,我们谈论的远不止单纯的技术创新或是经济指标的突破,我们真正关注的,是一种空间资源的重新定义、一种经济形态的悄然生长,甚至是一座城市未来竞争力的关键维度。

上海,这座始终追求卓越的全球城市,正站在这样一个风口——不是追逐潮流,而是思考如何让低空真正为“人”所用、为“城”赋能。它需要做的,不仅是布局产业、开放场景,更是在制度、技术、治理之间找到平衡,在仰望天空的同时脚踏实地。或许,低空经济的真正意义,并不在于“能飞多高”,而在于“能否落地”——能否融入城市肌理、能否服务百姓日常、能否成就可持续的未来。

此刻的我们,正站在这场“天空革命”的起点,如何选择、如何行动、如何共同书写这段刚刚开始的历史,都需要我们共同付出努力。

本文的若干观点深受上海低空经济产业发展有限公司总经理唐总关于《低空经济发展》的分享的启发,特此致以诚挚谢意。

资料与图片来源:民航局官网、国家低空经济融合创新研究中心、相关券商机构、腾讯、搜狐新闻、齐鲁晚报、相关文献等。

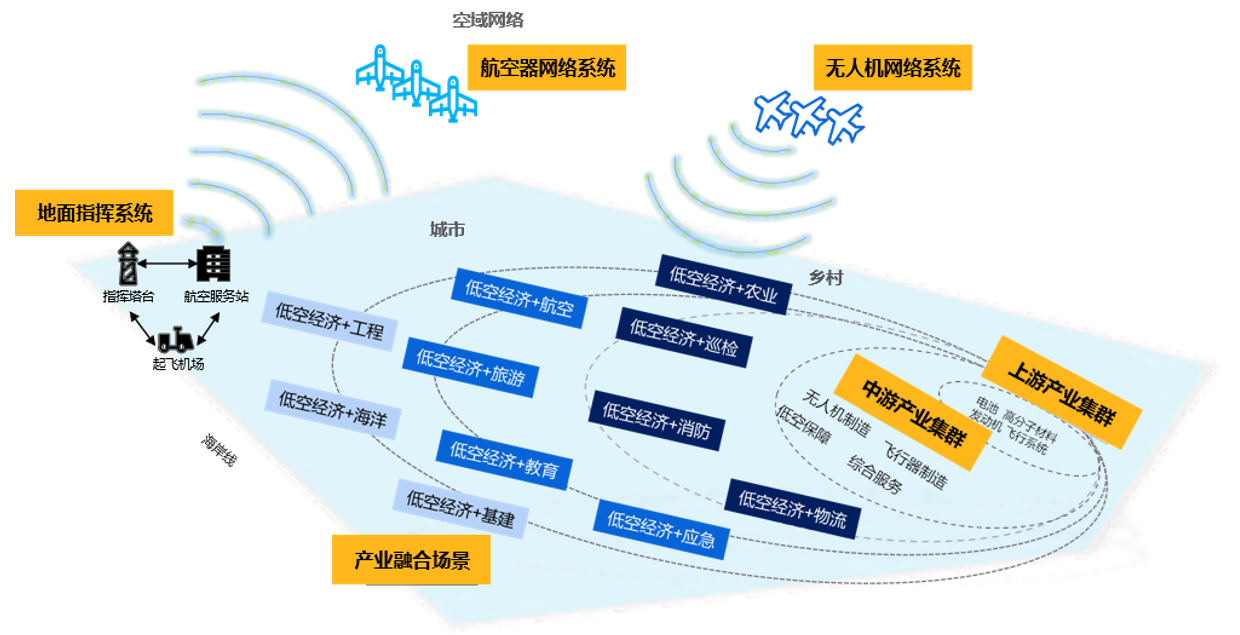

产业发展研究中心着眼“产业、人才、空间”的联动互促,构建了集“调查、评价、策划、规划、招商、管理”6大环节于一体的产业全流程咨询服务。重点关注区域发展战略布局与培育新质生产力的实践要求,以实现产、城、人融合发展为目标,紧密依托研究策划、空间规划、大数据分析等的多元综合应用,助力推动区域产业发展与人才集聚,为上海建设具有全球影响力的科技创新中心贡献专业力量。